東北(旧奥州)各地の言語資料を基に、

終助詞「す」の用法について整理しま

した。

編集者:千葉光

目次:

01. 意味02. 「ます」とは別語

03. 用法

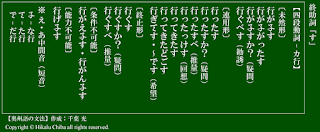

【四段動詞(カ行)】行ぐ

【四段動詞(サ行)】潤がす

【一段動詞】居る・見る

【下一段動詞】ける

【カ行変格動詞】食う

【サ行変格動詞】する

【形容詞】ええ

【形容詞】愛こ゚え

【形容詞】んめァ

【形容動詞】大丈夫だ

【断定助動詞「だ」】んだ

04. 言語資料による解説

- 語源探求 秋田方言辞典

- 青森県南 岩手県北 八戸地方 方言辞典

05. 編集後記

意味

す

〔意味〕「ます」に相当

〔品詞〕終助詞

「ます」とは別語

終助詞「す」は、助動詞「ます」に相当しますが、両語は由来の異なる別語です。

これに伴い、活用も異なります。

語源探求 秋田方言辞典(中山健, 2001年)

によると、「ます」は「参らする」が、

「まらする・まっする・まいする」など

の形を経て変化したものとしてします。

一方、終助詞「し・す」(*)は、上代~

中古に行われた強意指定の助詞「し」の

系統である江戸語の間投助詞「す」を基

に、終助詞「もし」が混交して発展成立

したものであろうとしています。

現代日本語の丁寧語「ます」は室町時代以降

の語ですが、終助詞「す」は、上代にまで遡

ることができるようです。

*この資料では、見出し語を「し・す」と

して載せていますが、語源については、

古代の助詞「し」に関連付けて解説して

います。

用法

終助詞「す」の用法について、動詞・形容詞形容動詞・断定助動詞の順に整理しました。

尚、未然形に接続する否定の「ねァ」、

連用形に接続する希望助動詞「てァ」は

「え・あ中間音」のため、変体仮名を用

いて表記しています。

【え・あ中間音】母音・子音表記の一覧

四段動詞(カ行):行ぐ

行ぐ四段動詞(サ行):潤がす

潤がす一段動詞:居る・見る

「居(え)る」の「居」は「え・い中間音」、「見(め)る」は「みる」とも発音され、

上・下一段に当てはめることはできない

ため、「一段動詞」としています。

居る(える)

見る(める)

下一段動詞:ける

呉る(ける)カ行変格動詞:食う

食うサ行変格動詞:する

する形容詞:ええ

ええ形容詞:愛こ゚え

愛(め)こ゚え形容詞:んめァ

んめァ※「めァ」を「免」の変体仮名で表記

形容動詞:大丈夫だ

大丈夫だ断定助動詞「だ」:んだ

んだ言語資料による解説

終助詞「す」の用法は東北6県の言語資料を基に整理しましたが、その中で詳細な解説の

ある秋田・青森(南部)の言語資料をとりあ

げます。

語源探求 秋田方言辞典

語源探求 秋田方言辞典(中山健, 2001年)し・す〔終助詞〕

文末の終止格について丁寧(聞き手尊敬)の意を表す。

〔シ〕鹿角郡・北秋田郡・山本郡・南秋田郡

秋田市・河辺郡・仙北郡・平鹿郡

〔ス〕鹿角郡・北秋田郡・山本郡・南秋田郡

秋田市・仙北郡・平鹿郡・雄勝郡

(1)

県北・中央・県南(由利を除く)を通じて

用いられるが、鹿角(アンス系がより優勢)

および仙北・平鹿・雄勝では鼻音を伴って

〔ンシ〕または〔ンシ〕、北秋・山本では

促音を伴って〔ッシ〕(または〔シ〕)、

南秋・秋田市・河辺では〔シ〕(または

〔ッシ〕)と言う傾向がある。

もっとも北秋・山本にも〔ンシ〕、河辺にも

〔ンス〕が現れることがある。

「行グンシ」「降ラネァンシ」

「遅センシ」「静ガンダンシ」

(鹿・仙・平・雄)

「来ルッシ」「居ダッシ」

「赤ァッシ」「丈夫ンダッシ」

(北・山)

「起ギルシ」「行ギデァシ」

「寒ンビシ」「立派ンダシ」

(南・市・河)

《し》青森南津軽郡・上北郡 岩手気仙郡

山形置賜 福島相馬・会津 他

《す》青森津軽 岩手二戸郡 山形村山 他

〈『日本国語大辞典』『山形県方言辞典』〉

(2)

㋑

シは原則として文末の言い切りの形に付く

が、多少例外がある。すなわち、命令形に

は付かない。

また、条件句の末や話のつなぎことばの

「アノ」などにも付くから間投助詞的な

ところもある。

「アノシ、家サ 行ッテガラ 聞ガレダ

ランバシ、何ト 言エンバエシカ」

㋺

疑問の終助詞「ガ〔ga〕」・「ゲァ〔gɛ〕」

(ガに柔らかな詠嘆の終助詞エの付いた

ガエの転)、間投助詞「ヨ」、回想の助動

詞「ケ」などには前にくる。

(〔シ〕の無声母音の影響で疑問の終助詞

カは濁音化せず〔シカ〕となることが多い)

「アンダモ 行グシカ」

「ソノ 西瓜 ンメァシカ」

「モー 帰(ケァ)ルンシゲァ」

「アヤ、ソーンデモネァンシンドモシヨ、

息子モ 大キグ ナッテ 仕事モ デギルエニ

ナッタンダガラシヨ」

(シヨはショともなる)

「去年ナンバ 寒ンビシケンドモ、今年ァ

タマケ゚ダ ヌグエナンシ」

「アコンダンバ 静ガンダンシケ」

㋥

接続助詞「ドモ」「バッテ」間投助詞「ナ」

、推量の助動詞「ベ」などには、その前に

も後にもくる。

「雨ァ 降ルシンドモ(降ルンドモシ)、

出ガゲルシ」

「行グシンバッテ(行グンバッテシ) 、

少シ 遅レルガモシレネァッシ」

「今日ンダンバ エー オ天気ンダシナ

(オ天気ンダナンシ)」

「ナント サンビグ ナッタシナ(サンビグ

ナッタナンシ)」

横手市辺ではナンサ(「ナンシ+ハ」の

約転)ともいう。

「コネァコ゚ロンダンバ サンビンシ ナンサ」

(ンシに重ねている)

「オレノ 家ンデナンサ 餅コ 搗エダガラ、

オンザッテタンセ」

一般にベにシの付いたベシと、シにベの

付いたシベとでは表現差がある。

シベ(丁寧な推量)

「行グシンベ」(行くでしょう)

「我慢スルシンベ」(我慢するでしょう)。

ベシ(勧誘の意志)

「行グンベシ」

「我慢スンベシ」。

ただし、鹿角郡ではシの位置性による

表現差はないようだ。

青森県南 岩手県北 八戸地方 方言辞典

青森県南 岩手県北 八戸地方 方言辞典(寺井義弘, 1986年)九 助詞

④ 終助詞

す 意志 行(エ)ぐす(行きます)。

べす 意志

行ぐべす(行こう。行きましょう)。

十 助動詞

⑤ 時

(1)未来(べ、べァ、べす)

共通語では動詞の未然形に、推量、意志の

助動詞、う、ようを接続して表現するが、

方言では動詞の終止形に、意志の終助詞べ、

誘引の終助詞べァ、意志誘引の終助詞べすを

接続して表現する。

<動詞四段活用えの接続>

行(エ)ぐべ(行こう)

行(エ)ぐァ( 〃 )

行(エ)ぐべす( 〃 )

書(エ)ぐべ(書こう)

書(エ)ぐァ( 〃 )

書(エ)ぐべす 〃 )

帰るべ(帰ろう)

帰るべァ( 〃 )

帰るべす( 〃 )

<動詞上一段活用えの接続>

着るべ(着よう)

着るべァ( 〃 )

着るべす( 〃 )

起ぎるべ(起きよう)

起ぎるべァ( 〃 )

起ぎるべす( 〃 )

<動詞下一段活用えの接続>

出るべ(出よう)

出るべァ( 〃 )

出るべす( 〃 )

投げるべ(投げよう)

投げるべァ( 〃 )

投げるべす( 〃 )

<カ変>

買(カ)るべ―買べ(買おう)

買(カ)るべァ―買べァ( 〃 )

買(カ)るべす―買べす( 〃 )

食(ク)うべ―食(ク)べ(食(ク)おう)(たべよう)

食うべァ―食べァ( 〃 )( 〃 )

食うべす―食べす( 〃 )( 〃 )

<サ変>

すべ―しよう(為(シ)よう)

すべァ― 〃

すべす― 〃

するべ、するべァ、するべす

とも使用され、さらに、

やるべ、やべ、やるべァ、

やべァ、やるべす、やべす

とも訛語化される。

十三 文について

① 丁寧語文

です、ます、は用いられるが、これは

改まった時に用いられるのであって、

普段の丁寧語は、

<です>

(肯定)でァす でァンす だす

(否定)でァせん でァンせん

<ございます>

(肯定)ごァす ごァンす

(否定)ごァせん ごァンせん

と用いられ、女性発音は滑らかなことは

申すまでもない。

編集後記

東北(旧奥州)の言語を未来へ継承していくためには、公用語化が不可欠です。

「奥州語の文法」は国語の東北版として、

東北各地の言語資料を基に、東北の広範囲

に共通の用法で構成されており、書き言葉

として文書や記事などに使うことを想定し

ています。

この東北共通の書き言葉が、東北各地の言語

の地域公用語化を促進し、未来へ言語を継承

するための原動力となれば幸いです。

編集者:千葉光