言語の公用語化の一環として、六つ目の母音

である「え・あ中間音」の表記法について整

理しました。

編集者:千葉光

目次:

01.【母音】表記- 「え・あ中間音」について

- あいまい音として、/æ/ /ɛ/ を併用

02.【母音・子音】一覧

- 平仮名

- 片仮名

03. 連母音「ai・ae」に対応

04. 変体仮名について

05. 表記例

【長音①】一覧

【長音②】繰返し記号・母音の併用

【長音③】名詞

【長音④】動詞・連体詞

【短音】

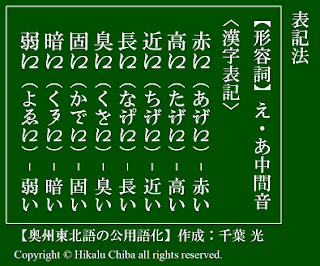

【形容詞①】漢字表記

【形容詞②】長短音の併用例

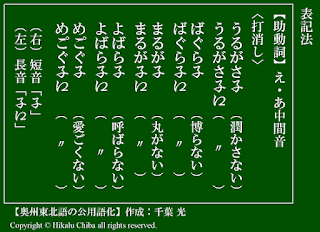

【打消しの助動詞】

【希望助動詞】

【拗音】

06. 長短音に対応

07. 主な参考文献

08. 編集後記

〔参照〕

【え・あ中間音】東北六県 編

【母音】表記

奥州東北語(標準東北語)および東北各地の言語の六つ目の母音「え・あ中間音」を、

「江」の変体仮名で表記します。

母音の表記:

〔発音記号〕

・æ = ash/アシュ

・ɛ = epsilon/エプシロン

画像の変体仮名は、当方にて作成しました。

尚、片仮名は「N」を裏返したような字形

ですが、古今和歌集にこの形が見られまし

た。

「え・あ中間音」について

東北六県の言語資料に基づき、「え・あ中間音」を、/æ/ と /ɛ/ の間の母音と定義しま

す。

国際音声記号上、次の図のように、/æ/ と

/ɛ/ は、「あ」と「え」の中間に位置します。

*左側は口の開き方

狭 ・・・ i(日本語の「い」)

半狭 ・・・ e

中央 ・・・ e̞(日本語の「え」)

半広 ・・・ ɛ

狭めの広 ・・・ æ

広 ・・・ a (日本語の「あ」)

発音記号の創始者はフランス人とイギリス人

であることから、イギリス英語を基準にして

いるものと思われます。

ただし、発音記号はあくまで目安に過ぎません。

/æ/ は、「ア」と「エ」の中間の音として説

明されることが多いですが、実際には「ア」

に近い音から「エ」に近い音まで、発音の許

容範囲(異音)が広い音素です。その前後に

来る子音や母音の影響により、「ア」に近い

音や、「エ」に近い音に響きます。

東北各地の言語資料では、/æ/ と /ɛ/ に

ついて、次のようにとりあげています。

【青森県方言集(菅沼貴一、1936年)】

収録語彙の発音記号に /æ/ と /ɛ/ を併用

【宮城県史20 民俗Ⅱ(宮城県, 1960年)】

「二重母音 /ai/ は /ɛ/ または /æ/ となり

、例外なし」と解説

一方、同じ東北でも、各県内の言語資料や地

域により、/æ/ と定義付けするものもあれば

、/ɛ/ と定義付けするものもあり、両音が混

在している状況です。

この両音は国際音声記号(IPA)において、

比較的近い発音に分類されていますが、同じ

英語圏でも地域的なアクセントによっては、

両音の区別が曖昧になることもあるようです。

また、東北各地の話し言葉においても、この

両音を判別するのは難しいかもしれません。

従って、標準東北語としては、「え・あ中間

音」を、/æ/ と /ɛ/ の間の母音と定義し、

発音の許容範囲を広くすることが現実的な選

択肢と思われます。

尚、次項では、「え・あ中間音」を「あいま

い音」とすることで、/æ/ と /ɛ/ を併用す

る用法について提唱しています。

あいまい音として、/æ/ /ɛ/ を併用

山形県最上地方の「真室川の方言・民俗・子供の遊び」では、「え・あ中間音」を、東北

方言特有の「あいまい音」と表現しています

が、「すべての場合にæ本来の発音をしてい

る訳ではない」とし、口を大きく開き、大声

ではっきりと発音している時は「æ本来の発

音」、口の開き方が小さく、小声で、早口に

発音すれば、「かなりエに近い音声となる」

としています。

〔参考〕

【え・あ中間音】東北六県編 - 真室川の方言・民俗・子供の遊び

このように、発音の強弱により、母音の響き

が変化する法則は英語にもあります。

英語の発音では、弱形で発音する場合、単語

により、/a/、/æ/、/ʌ/、/e/ が、あいまい

母音と呼ばれる /ə/ schwa(シュワ)に変わ

る法則があります。

発音記号の左側が強形・右側が弱形

・was → /wάz/ /wəz/

・have → /hˈæv/ /həv/

・as → /æz/ /əz/

・us → /ˈʌs/ /əs/

・does → /dˈʌz/ /dəz/

・them → /ðém/ /ðəm/

※アメリカ英語では、/ə/ と /ʌ/ は区別されていないようです。

また、同じ /æ/ でも、単語により、「ア寄り」

および「エ寄り」に響くものがあります。

【ア寄り】back, lack

【エ寄り】hand, man

これらの事例を踏まえ、奥州東北語(標準東

北語)における「え・あ中間音」の標準音を

/æ/ とし、弱形の発音を /ɛ/ とすることで、

両音の併用が可能となります。

(話し言葉では、標準音でも /ɛ/ との併用可)

このように、英語にも見られる「あいまい母

音」の概念を適用することが、最適解かもし

れません。

【母音・子音】一覧

母音・子音の一覧です。六音目が「え・あ中間音です。

※画像の変体仮名は当方にて作成

平仮名

平仮名:【補足】え・あ中間音

・平仮名 [発音記号] 基の漢字

・ら行の発音記号を「l(エル)」で表示

え・あ中間音の表記法は東北六県の言語資料

に基づいており、標準東北語および東北全土

の言語が対象となります。

片仮名

片仮名:【補足】え・あ中間音

・片仮名 [発音記号] 基の漢字

・ラ行の発音記号を「l(エル)」で表示

え・あ中間音の表記法は東北六県の言語資料

に基づいており、標準東北語および東北全土

の言語が対象となります。

連母音「ai・ae」に対応

東北六県共通の「え・あ」中間音は、連母音「ai・ae」に対応します。

【ai】おっかない(nai)、うまい(mai)

【ae】おまえ(mae)、かえり(kae)

東北六県の言語資料に最も多く見られる表記

法は、「え列音+ァ」です。

【え列音+ァ】えァ けァ せァ ~

他の表記法では、次のものが見られます。

*()内は、言語資料名

【あ列音+ェ】

あェ かェ さェ ~(津軽のことば)

【あ列音+ァェ】

かァェ さァェ(真室川の方言・民俗・子供の遊び)

【あ・え列音+ヱ】

あヱ

えヱ(藩境北上市周辺の話しことば)

【合成文字】

小文字「エ」と「ア」を上下に組合せたもの(鹿角方言集)

ここに挙げたものは、いずれも発音面を意識

した表記法であることが窺えます。

変体仮名について

変体仮名は、平安期から明治期の過渡期まで使われていましたが、明治33年の文部省「

小学校令施行規則」にて、仮名は一字一音と

なり、それ以外の字体は「変体仮名」という

ことになって、教育現場から追放されました。

当方の提唱する変体仮名による表記法は、青

森から福島まで、東北全土の言語の表記法に

使えるため、各地の地域公用語化に貢献でき

れば幸いです。

尚且つ、廃止された変体仮名の継承にもつな

がります。

表記例

「え・あ」中間音の表記例を、長音・短音・形容詞・助動詞・拗音ごとに整理しました。

長音①:一覧

*平仮名表記 / カタカナ表記 [発音記号]〔母音〕

・平仮名表記:ゝ(繰返し記号)、「江」の変体仮名と併用可

・カタカナ表記:ー(長音符)

〔子音〕

・平仮名表記:「江」の変体仮名

・カタカナ表記:ー(長音符)

長音②:繰返し記号・母音の併用(平仮名)

一般的に、平仮名・カタカナの長音表記は、

次の通りです。

【平仮名】母音を付して表記

ああ、ええ(感情・応答)

いい(良い)

おおい(多い)、おおきい(大きい)

おおかみ(狼)、おおた(太田)

【平仮名】繰返し記号を付して表記

あゝ上野駅

【カタカナ】長音符を付して表記

アー、エー(感情・応答)

イー(良い)

オーイ(多い)、オーキイ(大きい)

オーカミ(狼)、オータ(太田)

「え・あ中間音」の長音表記も、ここに挙

げた表記法に準じています。

長音③:名詞

長音④:動詞・連体詞

短音:名詞・形容詞・副詞・連用形・連語

*連用形以外は長音表記との併用可形容詞①:漢字表記

*語尾の読み方は、長音・短音との併用可名詞の「位(くらい)」という語の場合、漢

字表記としては一文字ですが、実際の話し言

葉では、「これぐれァ・これぐれァー」と、

長短音が併用されています。

ここで挙げた形容詞も同様に、語尾は長

短音が併用されています。

漢字表記との兼ね合いから、「江」の変

体仮名を付して表記しますが、発音上は

長短音の併用が可能です。

形容詞②:長短音の併用例

右:短音左:長音(「江」の変体仮名を付す)

形容詞①の項で挙げた「赤い・高い」などと

違い、漢字表記に影響されない形容詞につい

ては、長短音表記の併用が可能です。

打消しの助動詞

右:短音左:長音(「江」の変体仮名を付す)

希望助動詞

右:短音

左:長音(「江」の変体仮名を付す)

拗音

*「江」の変体仮名(小文字)を付す拗音については、日常生活で使うことはほぼ

ないと思われますが、東北各地の言語資料を

基に作成しました。

長短音に対応

「え・あ中間音」は、長音としても短音としても表れます。次の言語資料の収録語彙から

、長短音の例をいくつか抜粋しました。

宮城県史20 民俗Ⅱ(宮城県史編纂委員会, 1960年)

方言(藤原勉)

〔長音〕æː*下線は当方にて

・アワェー ɑwæː

・オッカネェー okkɑnæː

〔短音〕æ

・アンベェワリー ɑmbæ-wɑrɯː

・エークレェ eːkɯræ

〔長短音〕

・ケェーネェ kæːnæ

「アワェー・オッカネェー」の語尾は、長音

の発音記号で示されていますが、短音として

も発音されます。

「アンベェワリー」のように、/bæ/ の後に

語が続く場合、短音化します。

「エークレェ」も、実際には「エークレェに

しろ」のように語が続くため、短音化します。

「ケェーネェ(甲斐ない)」のように、先頭

の「え・あ中間音」は、長音になる傾向にあ

ります。「内緒」も「ネェーショ」となりま

す。

主な参考文献

え・あ中間音の表記法を整理するにあたり、参考にした主な言語資料は、次の通りです。

【全国】

全国方言資料 第1巻 (東北・北海道編)(日本放送協会 編, 1966年)

【青森】

青森県方言集(菅沼貴一, 1936年)

七戸の方言(石田善三郎, 1997年)

【秋田】

秋田県方言 音韻及口語法(大山宏/等編, 1911年)

秋田方言(秋田県学務部学務課, 1929年)

鹿角方言集(内田武志, 1936年)

秋田のことば(秋田県教育委員会, 2000年)

本荘・由利のことばっこ(本荘市教育委員会, 2004年)

【岩手】

おでぇあたっすか-花巻方言の整理と考察-(佐藤善助, 1976年)

藩境北上市周辺の話しことば(及川慶郎, 1993年)

気仙方言辞典(金野菊三郎, 1978年)

一関市史 第3巻 各説Ⅱ(一関市史編纂委員会, 1977年)

【山形】

山形県方言辞典(山形県方言研究会, 1970年)

荘内語及語釈(三矢重松, 1930年)

真室川の方言・民俗・子供の遊び(矢口中三, 1978年)

【宮城】

仙台方言音韻考(小倉進平, 1932年)

宮城県史20 民俗Ⅱ(宮城県, 1960年)

【福島】

福島県方言辞典(児玉卯一郎, 1935年)

福島県史 第24巻 民俗2 各論編10(福島県・菅野宏, 1967年)

会津方言辞典(龍川清・佐藤忠彦, 1983年)

相馬方言考(新妻三男, 1973年)

編集後記

かつての日高見国である東北地方の言語を未来へ継承していくためには、公用語化が不可

欠です。

当方の提唱する標準東北語の用法は、国語の

東北版として、東北各地の言語資料を基に、

東北の広範囲に共通の用法で構成されており

、文章語として公文書や記事などに使うこと

を想定しています。

尚且つ、東北全土の言語に対応しているため

、東北各地の言語の地域公用語化にも貢献で

きるはずです。

当方では、標準東北語を、中国における北京

官話(普通語)に相当するものと位置付けて

いますが、「方言」から公用語化への脱却こ

そが、明治以降、自らの言語を否定され、劣

等感を植え付けられた東北の力を引き出す原

動力となるはずです。

編集者:千葉光