(旧奥州)各地の言語資料を基に、ここ

でとりあげる語の意味・表記などについ

て整理しました。

目次:

・意味・表記

・用例

・「一返」~「十返」

・十一以上の読み方

・「目」に接続

・江戸時代の文献

・各地の言語資料より

【青森】全般 津軽 南部

【秋田】全般 由利 鹿角

【岩手】旧南部領 旧伊達領

【山形】全般 庄内 最上 置賜

【宮城】全般 仙台 県北

【福島】会津 中通中部 浜通南

・編集後記

【参考】返(げァーり):語源編

意味

返(げァーり・がえり)

〔意味〕回、度

〔用法〕回数を表わす助数詞

〔読み方〕げァーり・がえり(併用可)

尚、読み方として、短音の〔げァり〕が、

津軽・秋田北部の資料に見られます。

表記

東北各地の言語資料では、語源を古語「返り」に求めていることから、これ

に倣い、当方においても、「返」を用

いて表記します。

【返】数え方

【参照】え・あ中間音:母音・子音表記の一覧

「一・二 ~ 九・十」の数字に「返」を

付して、回数を表わします。尚、「ひとつ

・ふたつ」などの「つ」は発音されません。

「ひとつ」の「ひ」は「し」、「いつつ」の

「いつ」は「えづ」となりますが、これは

東北6県の発音規則に基づきます。

テキスト表記:

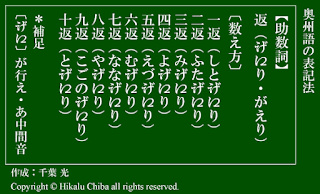

【助数詞】返(げァーり・がえり)

〔数え方〕

一返(しとげァーり) :1回 / 度

二返(ふたげァーり) :2 〃

三返(みげァーり) :3 〃

四返(よげァーり) :4 〃

五返(えづげァーり) :5 〃

六返(むげァーり) :6 〃

七返(ななげァーり) :7 〃

八返(やげァーり) :8 〃

九返(こごのげァーり):9 〃

十返(とげァーり) :10 〃

※「げァー」を変体仮名で表記用例

「何・なんぼ・後・次・毎」に「返」を付す用例も、各地の資料に見られました。

用例:

【参照】え・あ中間音:母音・子音表記の一覧

テキスト表記:

【助数詞】返(げァーり・がえり)

〔用例〕

何(なん)返(けァーり):何回・何度

なんぼ返 : 〃

後(あど)返 :後の回・次回

後(あどの)返 : 〃

次(つぎの)返 :次の回

毎(めァー)返 :毎回・毎度

毎(ばん)返(けァーり): 〃

何(なん)、毎(ばん)のように、撥音

「ん」に「返」が接続する場合、濁音化

せず「けァー」となります。

「一返」~「十返」

「一」から「十」に「返」が接続する読み方について、青森・秋田・山形の資料をとりあ

げます。

(引用欄の下に、当方による補足もあります)

津軽語彙 第17編 平安文学と津軽語彙(松木明, 1969年)

ゲェリ(接尾)

〔意味〕 たび。度。回。へん。カエリ(返り)の転訛。

〔解説〕

回数をあらわす語。常に数詞の下につけて

言う。津軽での回数の呼び方は次のようで

ある。

一回 フトゲェリ

ニ回 フタゲェリ

三回 ミゲェリ

四回 ヨゲェリ

五回 ヱズゲェリ

六回 ムゲェリ

七回 ナナゲェリ

八回 ヤゲェリ

九回 コゴノゲェリ

十回 トゲェリ

幾回 ナンボゲェリ

〔例〕

1、マリゴト モフトゲェリ ナケ゚デミエヘ。

まりをもう一回投げてみなさいよ。

2、オメェ ナンボゲェリ ヤテモ マエヘンデバ。

お前さん何回やってもだめなんですね。

《補足》

「一」を「フト」、「五」を「ヱズ」と表記

しています。

青森では「ヒ」が「フ」に転訛する傾向に

あり、例として、「人(フト)」などがあり

ます。

「五つ」については、東北6県では母音単

独の「い」は「え」もしくは「い・え中間

音」となるため、「え」に代表させて表記

する言語資料が多く見られ、尚且つ、この

資料のように「ヱ」と表記するものもあり

ます。

青森県南 岩手県北 八戸地方 方言辞典(寺井義弘, 1986年)

げェり

〔意味〕一回二回の回。

〔例〕

ひとげえり(一回)

ふたげえり(二回)

みげえり(三回)

よげえり(四回)

えつげえり(五回)

むげえり(六回)

ななげえり(七回)

やげえり(八回)

こごのげえり(九回)

とげえり(十回)

《補足》

「五」を「いつつ」の「いつ」ではなく

「えつ」と表記しています。

東北6県では母音単独の「い」は「え」

もしくは「い・え中間音」となるため、

「え」に代表させて表記する言語資料が

多く見られます。

語源探求 秋田方言辞典(中山健, 2001年)

かえり・かえれ〔接尾〕

〔意味〕回数を表す。回。度。

(中略)

〔注〕

能代では二回~一〇回は、

フタゲリ、ミーゲリ、ヨーゲリ、エヂゲリ、

ムーゲリ、ナナゲリ、ヤーゲリ、コゴノゲリ

、トーゲリ。

他でも大体これに同じ。

(『採録能代弁』)

《補足》

この資料では、能代の言語資料から引用する

形で、「フタゲリ(二回)」から「十ゲリ

(十回)」までをとりあげています。

「ミー」「ヨー」「ムー」「ヤー」「トー」

は長音化しています。

真室川の方言・民俗・子供の遊び(矢口中三, 1978年)

ガァェリ

〔意味〕回。度。遍。

〔用例〕ひと・・・(一回)

〔解説〕

回数を数える時などの一、ニ、三・・・は

ヒト フタ ミー ヨー イヅ

ムー ナナ ヤー コゴノ トー。

《補足》

この資料では「え・あ中間音」を、ア列音

に小文字「ァェ」を付して表記しており、

見出し語では「ガァェ」と表記しています。

「ミー」「ヨー」「ムー」「ヤー」「トー」

は長音化しています。

十一以上の読み方

十一以上の数字が「返」に接続する用法は、各地の言語資料には見られませんでした。

これは、十一以上の読み方が次に示すよう

にあまりにも長いため、実用的でないこと

から、忌避されたものと思われます。

十一以上の和語読み:

11:とを あまり ひとつ

20:はたち

21:はたち あまり ひとつ

100:もも

800:やほ

1000:ち

10000:よろづ

80000:やほよろづ

当然ながら、現代社会においても、これらの

読み方は使われていません。

当方では次に示すとおり、中国に由来する語

に、東北の発音規則に基づく読み方を反映さ

せ、「返」を付す用法を用いることとします。

11以上に「返」を付す場合:

11返 :じゅうえぢ返

20返 :にじゅう返

21返 :にじゅうえぢ返

100返 :ひゃぐ返

800返 :はっぴゃぐ返

1000返 :せん返

10000返:えぢまん返

80000返:はっぴゃぐまん返

一般的に「回・度」などのように、数字の

後に続く助数詞が漢語読みであれば、数字

も漢語読みに統一する傾向にありますが、

実際には「和漢混淆」の例も見られます。

数を10~1へ反対に読み上げるとき:

10:じゅう 9:きゅう 8:はち

7:なな 6:ろく 5:ご

4:よん 3:さん 2:に

1:いち

*下線が和語読み人の数え方:

1人:ひとり 2人:ふたり

3人:さんにん 4人:よにん

5人:ごにん 6人:ろくにん

7人:しちにん 8人:はちにん

9人:くにん 10人:じゅうにん

*下線が和語読み「1人・2人」は和語読み、「4人」は

「よ(和)+にん(漢)」となります。

「4人」については、「4」の漢語読みが

「死」と同音であるため、忌避する意識が

働いたものと思われます。

このように、漢語の流入時に文化の違いや

価値観などに沿って、適度に和語との使い

分けがなされてきた前例が見られます。

また青森や秋田の言語資料にも、

・山街道(やま・けぁーど)

・雪街道(ゆぎ・けぁーど)

のように、和語読み(やま・ゆぎ)に、漢語読み(けぁーど)が接続する例が

見られます。

「目」に接続

物事の順番を表わす「一つ目・二つ目 ~」という用法があります。

各地の資料には、「返」に「目」が接続する

用法は見られませんが、「一返目・二返目」

とする用法を認めることで、使い方の幅が

拡がります。

1返目:1回目 / 度目

2返目:2 〃

3返目:3 〃

4返目:4 〃

5返目:5 〃

6返目:6 〃

7返目:7 〃

8返目:8 〃

9返目:9 〃

10返目:10 〃

江戸時代の文献

江戸時代の盛岡の方言資料「御國通辞(おくにつうじ)」より引用します。

南部叢書 第十冊(南部叢書刊行会, 1929年)

御國通辞(寛政2年)

一度二度

〔意味〕ひとかへりふた回り

御國通辞は、盛岡と江戸言葉を対比する構成

になっており、江戸の「一度二度」に対応す

る盛岡言葉を「ひとかへりふた回り」として

います。

各地の言語資料より

各地の言語資料より、意味・用例などを整理しました。

*言語資料名の( )内は、発行年、著者名

東北各地の資料では、「ガエリ(返り)」の

「ガエ」に対応する「え・あ中間音」の表

記に、「ゲァ・ガェ」などを用いるものが

見られるため、引用欄の下に次のように補

足しました。

補足例:

*ゲァ:え・あ中間音

*ケァ:え・あ中間音

*ガェ:え・あ中間音

凡例に表記法がある場合、(凡例有)と補足

【参考】「え・あ中間音」青森(全般)

青森県方言集(1936年、菅沼貴一)『助數詞』*ケァ・ゲァ:え・あ中間音

助數詞中には地方特有のものが鮮くない。

回數 ケァリ・ゲァリ。

しとげァり(一回)

ふたげァり(二回)

*鮮くない(すくなくない)

青森(津軽地方)

津軽のことば 第二巻(1958年、鳴海助一)がェり*がェ:え・あ中間音

接尾語(数詞の一部)。「が」は普通の濁音。

意味は、

一度・二度、一遍・二遍、一回・二回等の

「度・遍・回」に当たる。「帰り・還り・

返り」の「カエリ」の訛りとみる。

ある動作が、

一回終われば「フトガェリ」、

一往復すれば「フトガェリ」

一廻わりすれば「フトガェリ」

である。

※オヤマサ、タッタ ふとがェり、エッタバエダ。

◯岩木山に、たった一度、登っただけです。

(お山参詣に行ったこと。)

※なんぼがェりモ、サェソグ サエダバテ、ヤレナェ。

◯何回も督促を受けたけれども、納められません。

※田トグェシテ、よッがェり アサゲバ、フルマネナル

◯田が遠くて、四回往復すれば、お昼になります。

※アノフトァ、ふとがェり ヨメネ ナタェダゾォン。

◯あの女は、一度、結婚したことがあるんだとよ。

《補足》

「よッがェり」と、促音「っ」で発音する

事例が見られます。

津軽弁死語辞典(2000年、泉谷栄)

げェり《補足》

〔意味〕幾度。何度。何回。

「げェ」は長音と思われます。

青森(南部地方)

青森県方言集(1936年、菅沼貴一)サンケァリ*ケァ:え・あ中間音

〔解説〕三回

〔区域〕南部

〔品詞〕名詞

漢語読みの「三(サン)」に「返」が接続

しています。東北全体では「三(ミ)」が

使われるため、これは特殊な例かもしれま

せん。

青森県五戸語彙(1963年、能田多代子)

《名詞・代名詞》南部のことば(1992年、佐藤政五郎)

ナンボガエリ

〔意味〕何回。

ヒトガエリ

〔意味〕

一回、一度の意。ヒトガエリ、フタガエリと

回数、度数の数え方。

ミカエリ

〔意味〕三回、三度。

《副詞と擬態語》

ヒトガエリ

〔意味〕一度。一回。

〔例〕「あの家にヒトガエリ行きました」。

かえり*げぁ:え・あ中間音

〔意味〕古語:返(べん)― 回数

〔例〕一(ひと)がえり(一返 ― 一回)

三返(みがえ)り ― 三回。

※源氏

「・・・ふたかへりばかり うたひたるに・・・」

なんぼか゚えり

〔意味〕何回・何度・何べん

「なんぼげぁり」とも。

なんぼげぁも

〔意味〕何回も、何べんも・何度も

ひとがー・ひとがーり

〔意味〕一回

〔地域〕島守

ひとがーしょーぶ

〔意味〕一回勝負

〔地域〕島守

ひとがい

〔意味〕一回・一度

ひとかえり

〔意味〕古語:一回 ― 一返り

※源氏

「ただひとかえり舞ひていりぬるは・・・」

《補足》

この資料では、「がえり」と「げぁり」を

区別して表記していることから、両音が併

用されていることが分かります。

また、「ひとがー・ひとがーり・ひとがい」

という言い方が見られますが、これは原形

が「返り」であることを示すものといえま

す。

青森県南部地方の方言・民俗(2008年、工藤祐)

ガェリ《名詞》*ガェ:え・あ中間音(凡例有)

①一(ヒト)かえり、二(フタ)かえりの「かえり」。

七戸、相坂。深持。

「返り」の字を宛てる。

②原文ガエリ。往復または回のことで、

一往復または一回をヒトガェリという。

【十和田方言漫歩】

秋田(全般)

秋田方言(1929年、秋田県学務部学務課)回數をあらはすに「げぁり」と唱えて*げぁ:え・あ中間音(凡例有)

しゅと(ひと)げぁり、ふと(ひと)

げぁり、(以上一回(ひとかへり)の

意)しゅた(ふた)げぁり(二回の意)

などゝいふ。

秋田(由利地方)

一九七三年版 象潟町史(1973年、象潟町郷土史編纂委員会)ひとげぁり*げぁ:え・あ中間音

〔意味〕一度

本荘・由利のことばっこ(2004年、本荘市教育委員会)

げぁり・げり*げぁ:え・あ中間音(凡例有)

〔意味〕回。たび。

〔例〕しとげぁり(一回) ふたげり(二回)

秋田(鹿角地方)

鹿角方言集(1936年、内田武志)フトゲェァリショーブニ*ゲェァ:え・あ中間音(凡例有)

〔意味〕一遍に。一時に。一度に。一せいに。

〔例〕「―出シタ」

岩手(旧南部領)

遠野方言誌(1926年、伊能嘉矩)ヒトゲアリニ*ゲア:え・あ中間音

〔意味〕一度ニ

盛岡のことば(1981年、佐藤好文)

ゲァリ*ゲァ:え・あ中間音

①度数回数を数える助数字。

②往復の度数を数える助数詞。

「水汲みにもうひとげぁり行って来てくれ」

軽米・ふるさと言葉(1987年、軽米町教育委員会)

ゲァリ*ゲア:え・あ中間音

〔意味〕・・・回

〔解説〕回「かえり(回数・度数をあらわす語)

〔例〕ひとゲァリ(一回)。ふたゲァリ(二回)。

遠野地方のむらことば第一集 むらことば事典(1993年、留場栄)

・・・げぁり(・・・げぁーり)*げぁ:え・あ中間音

〔解説〕古語「かへり」

〔意味〕回。度。区切り。

〔例〕

後(あど)の―(後の回)

「俺の走(はしぇ)るのぁー ―だ」

次の―(次の回)

一(ひと)―。ニ(ふた)―。何ぼ―」は何回。

「―にも運(くば)る」何遍にも運搬する。

藩境北上市周辺の話しことば(1993年、及川慶郎)

がヱり*がヱ・げヱ:え・あ中間音(凡例有)

〔意味〕・・・回

〔例〕なんぼげヱり

げヱり

〔意味〕・・・回

〔例〕ひとげヱり

みげヱり

〔意味〕三回

《補足》

この資料では、小文字「ヱ」を付して、

「え・あ中間音」を表記しています。

岩手(旧伊達領)

気仙ことば(1965年、佐藤文治)ゲァリ*ゲァ:え・あ中間音

〔意味〕

かへり。回数を表わす。

ひとゲァリ、ふたゲァリと。

源氏物語頃から用例が見える。

気仙方言辞典(1978年、金野菊三郎)

げァり*げァ:え・あ中間音

〔意味〕回

〔例〕

一(ヒト)げァり。二(フタ)げァり。

(ひとげァり。ふたげァり。)

ふるさと大槌 吉里吉里方言辞典(1982年、大槌町民話研究会)

ひとげえり・ふたげえり

〔意味〕一度、二度。

山形(全般)

山形県方言辞典(1970年、山形県方言研究会)カ(が)エリ

〔意味〕度。回。

〔使用地方〕置賜、最上

〔例〕「ひと-ふた-の失敗にまけるな」

山形(庄内)

山形県方言辞典(1970年、山形県方言研究会)ケーリ山形県方言集(1933年、山形県師範学校)

〔意味〕度。「ひと-」(一度)。

〔分布地点〕庄内

げえり山形県朝日村 大鳥方言集(1996年、工藤栄太郎)

〔意味〕度

〔使用地方〕庄内

〔例〕

あの家さ一(ひと)げえり行った事ある。

(あの家に一度行った事がある。)

げぁーり*げぁー:「え・あ」中間音

〔意味〕回数。何回練習したかなど。

山形(最上)

及位の方言(1982年、高橋良雄)しとげぁり*げぁ:え・あ中間音

〔意味〕一回

〔例〕

「モノレールずおのさ しとげぁり のたごどあ ある」

モノレールというものに、一回乗ったことがあるよ。

〔解説〕

また、この語には、

「しとげぁりぎりん・・・一回毎に」

という使い方もある。

山形(置賜)

白鷹方言 ぼんがら(1961年、奥村幸雄)かえり

〔意味〕回

〔例〕「ひとかえりふたかえりの失敗に負けるな」など

ひとがえり

〔意味〕一返り 一回(古語)

宮城(全般)

宮城県史20 民俗Ⅱ(1960年、宮城県)まいかえり*〔mæːgæː〕:え・あ中間音

〔実際音〕メェーケェーリ mæːgæːɾʲi

〔意味〕毎回・毎度。語源は毎返りであろう。

*〔ɾʲi〕:資料上は旧式の音声記号で表記。

宮城(仙台)

仙台の方言(1938年、土井八枝)かえり(ケアリ)*ケア:え・あ中間音

〔意味〕回數の回、度數の度。

〔例〕

「ひとかえりも、ふたかえりも、

なんかえりもお迎えに出て見た」

(一度、二度、何度も迎へに出て見た)

〔解説〕

「いちかえり、にかえり」などとは言はない

又「みかえり、よんかえり」ともあまり言はぬが

「いつかえり、むかえり、なゝかえり」とはいふ。

なんかえり(ナンケーリ)

〔意味〕幾度、何回

〔例〕

「なんかえり行ってもお留守でがした」

(幾度行ってもお留守でした)

胸ば張って仙台弁(2001年、後藤彰三)

マエケェリ

〔意味〕毎回。そのたび毎に。

ナンケェリ

〔意味〕何回。

〔解説〕ケエリは「返り」で度、回を表す古語。

〔例〕

「コゴサ ナンケェリ カヨッタガ」

(ここへ何回通ったことか)

宮城(県北)

石の巻弁 語彙編(1932年、弁天丸孝)けぁり、げぁり*けぁ・げぁ:え・あ中間音

〔意味〕・・・回、にあたる語。

〔例〕

「ひとげぁりふたげぁり」=一回二回。

「なんけぁりも」=幾度もの意。

あどのげぁり

〔意味〕次回と云ふこと。

〔例〕「あどのげぁりに持って参りす」

古川市史 下巻(1972年、古川市史編纂委員会)

あどのがえりけせんぬま方言アラカルト(2006年、菅原孝雄)

〔意味〕次回

ひとげぁり*げぁ:え・あ中間音

〔意味〕一回。一度。

〔例〕「ひとげぁりは行ってみでおいだ方がええぞ」

福島(会津)

会津只見の方言(2002年、只見町史編さん委員会)ひとっけーり

〔意味〕①一往復 ②一度。一通り。

福島(中通り中部)

ふるさとの言葉(2015年、紺野雅子)なんけえも

〔意味〕何回も

〔例〕「なんけえりも」探したのにめっかさんね。

福島(浜通り南部)

いわき方言(1975年、高木稲水)しとげえり

〔意味〕一度

〔解説〕

「げえり」は数詞につく接尾語。五げえり、六げえりなどという。

編集後記

東北(旧奥州・旧日高見国)の言語を未来へ継承していくためには、公用語化が不可欠で

す。

当方の提唱する「奥州語の文法・表記法」は

国語の東北版として、東北各地の言語資料を

基に、東北の広範囲に共通の用法で構成され

ており、書き言葉として文書や記事などに使

うことを想定しています。

尚且つ、東北全土の言語に対応していること

から、東北各地の言語の地域公用語化も視野

に入れています。

「奥州語の文法・表記法」が、東北各地の言

語を未来へ継承するための原動力となれば幸

いです。

編集:千葉光